지난 9일은 화재에 대한 경각심을 되새기는 ‘소방의 날’ 이었습니다. 건조하고 추운 가을~겨울철은 화재에 취약한 계절이라 소방공무원들이 특히나 더 촉각을 곤두세우는 시기이기도 하죠.

최첨단 소화시설이 있는 현대에도 화마(火魔)는 무서운 상대인데, 수백 년 전 조선시대에는 어땠을까요. 목조 건물이라 불이 한 번 나면 피해가 컸기에 그 당시 사람들에게는 불이 더더욱 무서울 수밖에 없었습니다. 궁궐에서는 화재를 막고자 하는 마음을 담아 청동으로 용을 만들어 연못에 넣어두기까지 했다는데요. 실질적으로 화재에 대처하기 위해 어떤 노력들을 했을까요? 국립고궁박물관 백은경 학예연구사에게 청동 용 조각에 얽힌 사연을 듣고 조선시대 소방 이야기를 나누었습니다.

최첨단 소화시설이 있는 현대에도 화마(火魔)는 무서운 상대인데, 수백 년 전 조선시대에는 어땠을까요. 목조 건물이라 불이 한 번 나면 피해가 컸기에 그 당시 사람들에게는 불이 더더욱 무서울 수밖에 없었습니다. 궁궐에서는 화재를 막고자 하는 마음을 담아 청동으로 용을 만들어 연못에 넣어두기까지 했다는데요. 실질적으로 화재에 대처하기 위해 어떤 노력들을 했을까요? 국립고궁박물관 백은경 학예연구사에게 청동 용 조각에 얽힌 사연을 듣고 조선시대 소방 이야기를 나누었습니다.

용 조각에는 어떤 의미가 있나요.

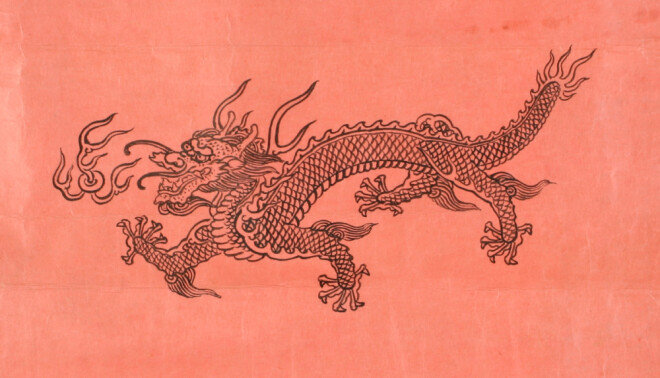

옛날 사람들에게 있어 용은 물의 신이었습니다. 연못이나 강, 바다 같은 물 속에 용이 살면서 비바람을 몰고 다닌다고 생각했지요. 특히 어민들에게 바다에 사는 용왕은 숭배 대상이었고, 농사에 필수인 비를 기원하는 기우제를 치를 때도 용에게 비를 내려 달라며 기원했습니다.

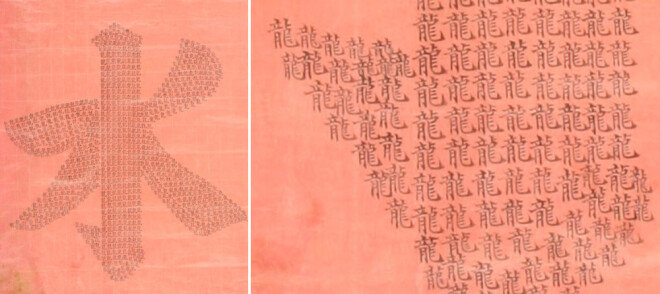

불(火)과 정반대 개념인 물을 상징하는 용은 화재 예방을 기원하는 상징으로서 여기저기에 쓰였는데요. 경복궁 근정전 중수공사 때 발견된 용 문양 부적이 대표적입니다. 1000여 자의 작은 용(龍)자를 이용해서 커다란 하나의 물 수(水)자를 만든 부적입니다.

옛날 사람들에게 있어 용은 물의 신이었습니다. 연못이나 강, 바다 같은 물 속에 용이 살면서 비바람을 몰고 다닌다고 생각했지요. 특히 어민들에게 바다에 사는 용왕은 숭배 대상이었고, 농사에 필수인 비를 기원하는 기우제를 치를 때도 용에게 비를 내려 달라며 기원했습니다.

불(火)과 정반대 개념인 물을 상징하는 용은 화재 예방을 기원하는 상징으로서 여기저기에 쓰였는데요. 경복궁 근정전 중수공사 때 발견된 용 문양 부적이 대표적입니다. 1000여 자의 작은 용(龍)자를 이용해서 커다란 하나의 물 수(水)자를 만든 부적입니다.

이 용은 누가 만들었는지도 궁금합니다.

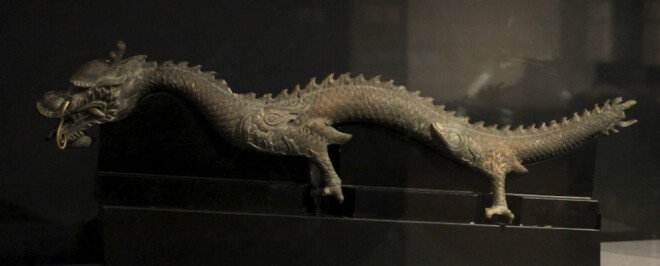

이 청동용은 1865년 8월 20일부터 9월 10일까지 20여 일에 걸쳐 한 쌍으로 제작되었습니다. 당시 제작 총 감독은 나라의 큰 일이 있을 때 특정 업무를 총괄했던 별간역別看役 김재수金在洙였습니다.

청동 용은 반쪽씩 주조하여 붙이는 방식으로 만들어졌고, 2년 뒤인 1867년 7월 경회루 연못에 가라앉혔습니다. 1997년 발견 당시에는 아쉽게도 한 쌍 중에서 한 개의 청동용만이 발견되었습니다.

이 청동용은 1865년 8월 20일부터 9월 10일까지 20여 일에 걸쳐 한 쌍으로 제작되었습니다. 당시 제작 총 감독은 나라의 큰 일이 있을 때 특정 업무를 총괄했던 별간역別看役 김재수金在洙였습니다.

청동 용은 반쪽씩 주조하여 붙이는 방식으로 만들어졌고, 2년 뒤인 1867년 7월 경회루 연못에 가라앉혔습니다. 1997년 발견 당시에는 아쉽게도 한 쌍 중에서 한 개의 청동용만이 발견되었습니다.

“도성 안에 금화(禁火)의 법을 담당하는 기관이 없어

백성들이 부주의로 화재를 일으키면

집이 타버려 재산이 탕진되오니

그들의 생명이 애석하옵니다.”

(조선왕조실록 1426년 2월 26일)

백성들이 부주의로 화재를 일으키면

집이 타버려 재산이 탕진되오니

그들의 생명이 애석하옵니다.”

(조선왕조실록 1426년 2월 26일)

청동으로 용 형상까지 만들며 화재 예방을 기원했던 데는 이유가 있었습니다. 그만큼 무서운 화재를 겪어 보았기 때문입니다.

조선시대 건물은 대부분 목재라서 한 번 불이 나면 피해가 어마무시했습니다. 특히 초가가 대부분이었던 일반 백성들의 집은 더더욱 화재에 취약할 수밖에 없었습니다. 세종 8년인 1426년 2월에는 이틀간 큰 화재가 났는데, 이 때 2000가구 이상이 피해를 입었습니다. 한 노비의 집에서 일어난 화재가 겨울철 거센 바람을 타고 번져서 민가와 관아들을 태운 것입니다.

이 사고로 32명이나 숨지고 수많은 부상자가 발생했습니다. 당시 한양에 있던 집 1만 8000여 채 중 10분의 1가량이 타버린 큰 불이었습니다. 충격을 받은 왕실에서는 화재에 대비하기 위한 소방전담기구인 ‘금화도감’을 설립하게 됩니다.

조선시대 건물은 대부분 목재라서 한 번 불이 나면 피해가 어마무시했습니다. 특히 초가가 대부분이었던 일반 백성들의 집은 더더욱 화재에 취약할 수밖에 없었습니다. 세종 8년인 1426년 2월에는 이틀간 큰 화재가 났는데, 이 때 2000가구 이상이 피해를 입었습니다. 한 노비의 집에서 일어난 화재가 겨울철 거센 바람을 타고 번져서 민가와 관아들을 태운 것입니다.

이 사고로 32명이나 숨지고 수많은 부상자가 발생했습니다. 당시 한양에 있던 집 1만 8000여 채 중 10분의 1가량이 타버린 큰 불이었습니다. 충격을 받은 왕실에서는 화재에 대비하기 위한 소방전담기구인 ‘금화도감’을 설립하게 됩니다.

금화도감이 요즘으로 치면 소방서와 비슷한 일을 한 것 같은데, 어떤 조직이었나요?

세종 때 설립된 금화도감은 병조, 의금부, 한성부를 중심으로 짜여진 조직이에요. 그렇지만 현대 소방청처럼 상설기구는 아니었고 임시적인 성격을 지닌 ‘도감’ 이었기에 인원수도 적었고 생겼다가 사라지기를 반복했습니다.

창설된 지 34년 뒤인 세조 대에 한성부에 통폐합되었다가 성종 대에 수성금화사라는 이름으로 다시 생겨납니다. 불이 나지 않을 때는 할 일이 없다는 이유 때문이었는데요. 수성금화사는 소방임무에 더해 성문 관리 업무까지 추가로 맡았지만 오래 못 가서 비용과 인원을 절약한다는 명목으로 없어졌습니다. 수성금화사가 하던 소방 업무는 한성부에서 맡게 되었죠. 그러다가 1895년 고종대에 경찰과 소방 업무를 총괄하는 경무사가 생깁니다. 지금과 같은 의미의 소방서가 최초로 생긴 건 1925년(경성소방서) 입니다.

다시 금화도감 이야기로 돌아가서, 금화도감에서 불을 끄는 사람들을 금화군이라고 했는데요. 요즘으로 치면 소방관이라고 할 수 있겠죠. 화재가 나면 금화군들은 물론 관청의 노비들도 동원되었습니다. 금화군들은 도끼와 쇠갈고리, 튼튼한 밧줄 같은 것을 가지고 종루에 올라가서 망도 보고 바람이 강한 날에는 여기저기 순찰도 돌면서 화재예방활동을 했습니다. 민가가 다닥다닥 붙어 있으면 불이 빨리 번지니 일정 간격을 유지하기 위해 철거와 정비 작업도 했고요. 소방용수로 쓸 우물 파는 일도 했습니다.

세종 때 설립된 금화도감은 병조, 의금부, 한성부를 중심으로 짜여진 조직이에요. 그렇지만 현대 소방청처럼 상설기구는 아니었고 임시적인 성격을 지닌 ‘도감’ 이었기에 인원수도 적었고 생겼다가 사라지기를 반복했습니다.

창설된 지 34년 뒤인 세조 대에 한성부에 통폐합되었다가 성종 대에 수성금화사라는 이름으로 다시 생겨납니다. 불이 나지 않을 때는 할 일이 없다는 이유 때문이었는데요. 수성금화사는 소방임무에 더해 성문 관리 업무까지 추가로 맡았지만 오래 못 가서 비용과 인원을 절약한다는 명목으로 없어졌습니다. 수성금화사가 하던 소방 업무는 한성부에서 맡게 되었죠. 그러다가 1895년 고종대에 경찰과 소방 업무를 총괄하는 경무사가 생깁니다. 지금과 같은 의미의 소방서가 최초로 생긴 건 1925년(경성소방서) 입니다.

다시 금화도감 이야기로 돌아가서, 금화도감에서 불을 끄는 사람들을 금화군이라고 했는데요. 요즘으로 치면 소방관이라고 할 수 있겠죠. 화재가 나면 금화군들은 물론 관청의 노비들도 동원되었습니다. 금화군들은 도끼와 쇠갈고리, 튼튼한 밧줄 같은 것을 가지고 종루에 올라가서 망도 보고 바람이 강한 날에는 여기저기 순찰도 돌면서 화재예방활동을 했습니다. 민가가 다닥다닥 붙어 있으면 불이 빨리 번지니 일정 간격을 유지하기 위해 철거와 정비 작업도 했고요. 소방용수로 쓸 우물 파는 일도 했습니다.

화재발생시 대처 매뉴얼도 있었나요?

네, 조선시대에도 소방 매뉴얼이 있었습니다. 불이 나면 의금부가 종루를 맡아 지키고, 군인들은 병조에서, 각 관청 노비들은 한성부에서 담당해 투입시키도록 정해져 있었어요. 통행금지시간 이후에 화재가 발생했을 때도 원활하게 이동할 수 있도록 신분증인 신패를 소지했고요. 밤 10시부터 새벽 4시까지는 통행금지 시간이었는데 이것은 어둠을 틈타 불을 지르고 도둑질하는 사람을 막기 위한 제도이기도 했습니다.

궁궐이나 관아에서 화재가 발생하면 불이 다 잡힐 때까지 종을 치고, 숙직자와 궐내 시동, 궁문 경호병 등은 직접 불을 끄는 소방관 역할을 했습니다. 다른 군사들은 근무처를 떠나지 않고 제자리를 지켰으며 화재진압을 담당하는 사람 말고는 드나들 수 없게끔 각 문을 통제했는데요. 불이 난 혼란을 틈타서 반정을 일으키지 못하도록 대비하기 위함이었습니다.

조선시대 때는 요즘 같은 장비가 없었는데 금화군들은 불을 어떻게 껐는지도 궁금해요.

불이 나면 아까 말씀드린 것처럼 신분증인 신패를 차고, 물 떠오는 노비와 함께 현장으로 출동합니다. 불이 난 곳 근처에는 높은 깃발을 세워서 위험한 곳임을 표시했고요. 밧줄과 사다리를 타고 지붕으로 올라간 다음 갈고리로 기와나 짚을 걷어내고, 도끼로 찍어서 건물을 철거했습니다.

물을 뿌리기도 했지만, 목조주택은 불이 옆으로 빨리 번지기 때문에 최대한 빨리 무너뜨려서 불길을 잡는 게 우선이었어요. 요즘 소방호스처럼 물을 직접 뿌려주는 수총기는 경종3년인 1723년에 청나라에서 수입해 왔습니다.

네, 조선시대에도 소방 매뉴얼이 있었습니다. 불이 나면 의금부가 종루를 맡아 지키고, 군인들은 병조에서, 각 관청 노비들은 한성부에서 담당해 투입시키도록 정해져 있었어요. 통행금지시간 이후에 화재가 발생했을 때도 원활하게 이동할 수 있도록 신분증인 신패를 소지했고요. 밤 10시부터 새벽 4시까지는 통행금지 시간이었는데 이것은 어둠을 틈타 불을 지르고 도둑질하는 사람을 막기 위한 제도이기도 했습니다.

궁궐이나 관아에서 화재가 발생하면 불이 다 잡힐 때까지 종을 치고, 숙직자와 궐내 시동, 궁문 경호병 등은 직접 불을 끄는 소방관 역할을 했습니다. 다른 군사들은 근무처를 떠나지 않고 제자리를 지켰으며 화재진압을 담당하는 사람 말고는 드나들 수 없게끔 각 문을 통제했는데요. 불이 난 혼란을 틈타서 반정을 일으키지 못하도록 대비하기 위함이었습니다.

조선시대 때는 요즘 같은 장비가 없었는데 금화군들은 불을 어떻게 껐는지도 궁금해요.

불이 나면 아까 말씀드린 것처럼 신분증인 신패를 차고, 물 떠오는 노비와 함께 현장으로 출동합니다. 불이 난 곳 근처에는 높은 깃발을 세워서 위험한 곳임을 표시했고요. 밧줄과 사다리를 타고 지붕으로 올라간 다음 갈고리로 기와나 짚을 걷어내고, 도끼로 찍어서 건물을 철거했습니다.

물을 뿌리기도 했지만, 목조주택은 불이 옆으로 빨리 번지기 때문에 최대한 빨리 무너뜨려서 불길을 잡는 게 우선이었어요. 요즘 소방호스처럼 물을 직접 뿌려주는 수총기는 경종3년인 1723년에 청나라에서 수입해 왔습니다.

궁궐 안에도 소화시설이 있었나요?

네. 건물이 화재에 취약하다 보니 비상시에 대비한 다양한 시설물이 있었습니다. 옛날에는 화재가 발생했을 때 지붕으로 올라가서 물이나 모래 같은 것을 뿌리며 불을 껐거든요. 이런 긴급한 상황에서 지붕을 오르내리기 쉽도록 처마 아래에 쇠고리를 걸어 두었습니다.

또 궁궐 주요 건물 곳곳에 도끼, 쇠갈고리, 밧줄, 긴 사다리 같은 것을 비치해 두었죠. 주요 건물 앞에는 물을 담아두는 커다란 물항아리인 ‘드므’가 있는데요. 지금도 궁궐을 구경하시다 보면 곳곳에서 넓적하고 큰 항아리 같은 것을 보실 수 있을 겁니다. 이 드므에는 항상 물을 받아 두어 작은 불을 빠르게 끌 수 있도록 했습니다. 불을 지르고 다니는 귀신인 화마(火魔)가 왔다가 드므에 담긴 물에 비친 자기 얼굴을 보고 놀라서 도망가라는 의미도 있었다고 합니다.

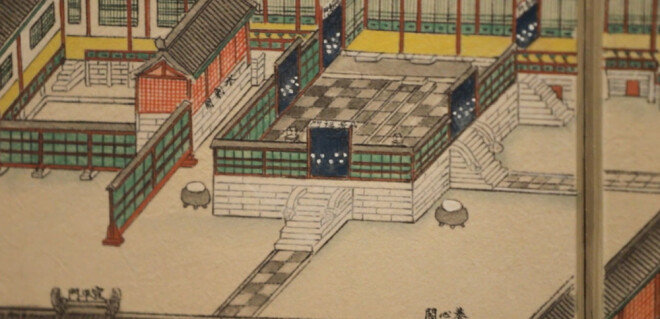

궁궐 안에는 우물과 크고 작은 연못들이 많은데요. 이것들은 마실 물을 확보하고 조경을 아름답게 한다는 목적도 있지만 불이 났을 때 진화에 활용하기 위해서 만든 것이기도 합니다. 창덕궁과 창경궁을 자세하게 묘사한 동궐도를 잘 살펴보면 곳곳에 드므, 우물, 크고 작은 연못들을 보실 수 있습니다.

네. 건물이 화재에 취약하다 보니 비상시에 대비한 다양한 시설물이 있었습니다. 옛날에는 화재가 발생했을 때 지붕으로 올라가서 물이나 모래 같은 것을 뿌리며 불을 껐거든요. 이런 긴급한 상황에서 지붕을 오르내리기 쉽도록 처마 아래에 쇠고리를 걸어 두었습니다.

또 궁궐 주요 건물 곳곳에 도끼, 쇠갈고리, 밧줄, 긴 사다리 같은 것을 비치해 두었죠. 주요 건물 앞에는 물을 담아두는 커다란 물항아리인 ‘드므’가 있는데요. 지금도 궁궐을 구경하시다 보면 곳곳에서 넓적하고 큰 항아리 같은 것을 보실 수 있을 겁니다. 이 드므에는 항상 물을 받아 두어 작은 불을 빠르게 끌 수 있도록 했습니다. 불을 지르고 다니는 귀신인 화마(火魔)가 왔다가 드므에 담긴 물에 비친 자기 얼굴을 보고 놀라서 도망가라는 의미도 있었다고 합니다.

궁궐 안에는 우물과 크고 작은 연못들이 많은데요. 이것들은 마실 물을 확보하고 조경을 아름답게 한다는 목적도 있지만 불이 났을 때 진화에 활용하기 위해서 만든 것이기도 합니다. 창덕궁과 창경궁을 자세하게 묘사한 동궐도를 잘 살펴보면 곳곳에 드므, 우물, 크고 작은 연못들을 보실 수 있습니다.

화재를 막고자 하는 마음을 담아 용 조각도 만들고, 당시 환경에 맞춰 화재진압 방법도 체계화시켰던 옛 사람들. 한편으로는 여러 차례 부침을 겪은 금화도감 이야기에서 소방공무원 처우 문제를 떠올리지 않을 수 없었는데요. 불조심 강조의 달이자 소방의 날(9일)이 있는 11월 끝자락을 맞아 과거와 현재의 모든 소방관들에게 감사하는 마음을 가져봅니다.

에디터 LEE celsetta@donga.com

에디터 LEE celsetta@donga.com

!["내 월급, 평균정도는 되는 걸까?" [그래프뉴스]](https://dimg.donga.com/a/186/117/90/3/ugc/CDB/29STREET/Article/62/1e/dd/ff/621eddff1d22d2738255.jpg)