[홍세영의 어쩌다] 회당 출연료 2억원 시대? 서울 강남 집값 뺨치는 배우 몸값

홍세영 기자projecthong@donga.com2020-01-17 14:04:00

회당 출연료 2억원 시대? 서울 강남 집값 뺨치는 배우 몸값

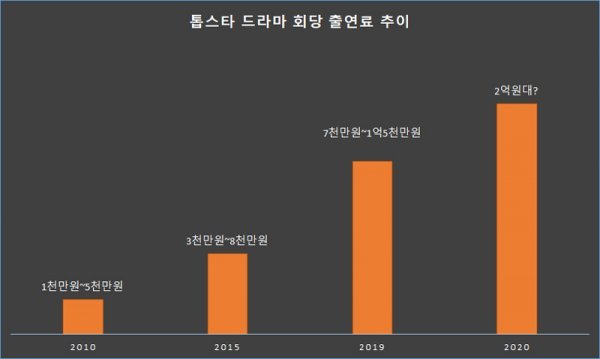

‘회당 출연료 2억 원 시대’가 다가온다.

최근 방송가는 배우들 몸값으로 골머리를 앓는다. 수치상의 제작비는 늘었지만, 체감하는 제작비는 줄었다. 주 52시간제 도입과 최저임금 상승으로 스태프들에게 나가는 지출이 늘었고, 배우들 출연료가 대폭 상승해서다. 오죽하면 배우들 출연료가 서울 아파트값보다 빠르게 오른다는 우스갯소리까지 나올까.

특히 한류스타 출연료는 백지수표에 가깝다. 부르는 게 값이다. 이미 몇몇 배우는 1억 원 안팎의 회당 출연료를 받는다. 알려진 사례만 해도 많다. 이 중에는 회당 출연료로 2억 원대를 불렀다가 협상 후 재조정하는 경우도 있다. 머지않아 회당 출연료 2억 원을 받는 배우가 나올 전망이다.

한류스타 외에 대중에게 인지도 높은 주연급 배우들 출연료도 상상을 초월한다. 대세 타이틀이 붙는 A급 배우 대부분이 회당 3000~7000만 원대 출연료를 받거나 부른다. 분량이나 캐릭터, 장르에 따라 출연료가 달라질 수 있지만, 보통 회당 2000만 원대 이상을 요구한다. A급은 아니지만, 주연을 도맡는 일부 배우도 회당 1000만 원 기준으로 출연료를 협상한다.

그나마 다행이라면 높은 출연료를 받고도 그 가치를 증명하는 배우가 있다. 연기든 스타성이든 좋은 결과물을 내주는 배우들에게는 큰돈을 쥐여줘도 아깝지 않다. 문제는 그 반대다. 회당 수천만 원에서 억대 출연료를 받는데, 연기력이 그만한 가치가 있는지 의문인 케이스가 많다. 똑같은 연기, 발전 없는 연기를 보여주면서 출연료는 높게 책정되길 원한다. ‘거품 인기’에 취해 안하무인도 다반사다.

업계에서는 치솟는 배우들 출연료를 걱정한다. 몸값이 배우 가치를 증명하는 것도 아닌데 언제부턴가 ‘많이 받으면 톱스타’라는 공식이 생겼다. 조금이라도 유명해지면 출연료가 크게 오르는 기현상이 벌어진다. 제작 환경 개선과 좋은 작품을 만들기 위해 써야 할 돈이 일부 배우 주머니로 들어가는 실정이다. 때문에 이를 바로잡아야 한다는 목소리가 많다.

한 제작사 관계자는 동아닷컴에 “배우들 출연료만 생각하면 눈앞이 캄캄하다. 최대한 낮추려고 하지만, 쉽지 않다. 한 번 오른 출연료는 좀처럼 낮추지 않는다. 배우와 기획사가 정한 기준선을 높게 잡고 거기서부터 협상이 들어가기에 낮춰도 높은 출연료가 지급된다. 톱배우들이라면 일단 달라는 대로 줄 수밖에 없다. 그래도 어느 정도 흥행이 보장되니까 말이다. 협찬받기도 상대적으로 쉬우니 그 방법을 택한다. 문제는 작품이 안 됐을 때다. 다음이 없다. 투자받기도 어려워진다. 그래서 다시 톱스타 이름을 빌린다. 악순환이다. 배우들은 작품이 실패해도 크게 책임지지 않는다. 다 제작사 몫”이라고 푸념했다.

또 다른 제작사 관계자 역시 “스타성이 있다면 출연료를 많이 줄 수 있다. 문제는 분명 ‘거품’인데 그 거품값도 달라는 경우가 많다. 내일이라도 빠질 거품인데도 오늘 출연료 협상을 진행하면 그 값은 문서에 적어달라고 요구한다. ‘대세’라는 타이틀이 달리면 울며 겨자 먹기로 계약을 진행하는 경우가 더러 있다. 그런데 막상 작품을 내놓으면 거품이 확연히 드러난다. 해외 시장에서도 애매한 반응을 보이고, 현지 팬들도 극소수다. 거품값을 지급한 우리만 바보가 된다”고 이야기했다.

모 기획사 관계자도 비슷한 맥락을 전했다. 이 관계자는 “같은 기획사라도 출연료는 천차만별이다. 잘 버는 배우는 기획사와 수익 배분도 유리한 지점을 차지한다. 반면 그렇지 않은 배우는 정산하기 민망하다. 인건비(매니저와 스타일리스트 등)에 차량 지원비 등을 계산하면 적자 나는 경우가 많다. 함께 잘해보자고 배우를 데려왔는데, 열심히 해도 출연료가 잘 오르지 않더라. 주연 배우 많이 줘야 해서 깎는 경우도 있다. 운이 좋아 대박이 나지 않는 이상 최저임금보다 못한 출연료를 받을 때가 많다. 오래 버티다가 결국 제 살길을 찾아 떠나는 친구들을 볼 때마다 마음이 아프다. 잘 된 친구들에게 나누자고 제안했다가는 회사 계약이 만료되면 떠난다. 이게 이 바닥(연예계) 현실”이라고 지적했다.

동아닷컴 홍세영 기자 projecthong@donga.com